Généalogie des Expériences Sourdes et entendanTES (fin du 15e siècle-18e siècle, domaine français)

Résumé

GESTES poursuit le projet "Expériences sourdes, de Saint-Jean d’Amiens au domaine français (16e-18e s.)" du CPER "Anamorphose" 2022-23. Il existe une historiographie française de l’expérience sourde, qui débute avec l’enseignement par la LSF de l’abbé de L’Épée dans les années 1770. À partir de la LSF toutefois, les pratiques sourdes antérieures, de la fin du XVe s. au début du XVIIIe s., tombent dans l’oubli.

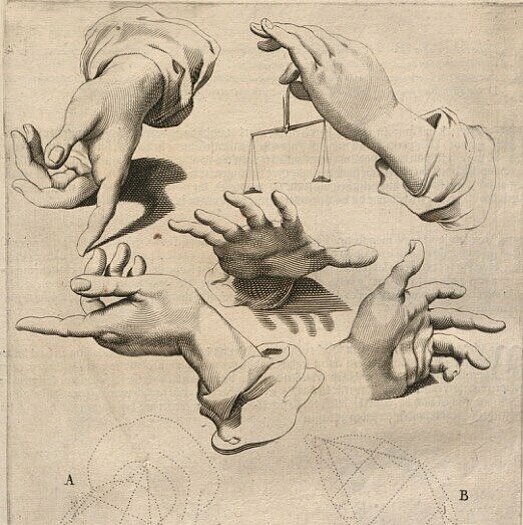

Qu’est-ce que faire l’histoire de l’expérience sourde ? Qu’est-ce que faire l’expérience des traces laissées dans les archives par le corps sourd et son expérience sensorielle spécifique, mais aussi l’expérience de l’effacement (par les rédacteurs entendants) d’une identité stigmatisée, d’une condition désavantagée, d’un contexte handicapant, des modalités d’interactions entre personnes sourdes et entendantes, de ses productions matérielles ?

Le cas d’Etienne de Fay et de l’abbaye Saint-Jean à Amiens (fin XVIIe-XVIIIe s.) sert de plateforme de réflexion. Notre réseau pluridisciplinaire vise une étude interdisciplinaire. Il s'appuiera sur un comité d’usagers de la LSF, associé à la réflexion épistémologique et à l'analyse des expériences dont témoignent les sources. Cette recherche consiste en une appréhension historique mais aussi anthropologique, sociale, juridique, médicale, linguistique, discursive, artistique et patrimoniale d’une expérience collective et individuelle parcourue de tensions, faisant droit à une représentation problématique d’une vulnérabilité sourde.

L'enquête est structurée par la constitution d'une base HEURIST collaborative. La collecte de documents, leur numérisation et l’édition des données fournissent les ressources qu’exploitera la rencontre scientifique finale. Cette manifestation sera accessible par transcription simultanée et LSF.

Responsable du projet

Partenaires non académiques

François Séguin, conservateur du patrimoine au Musée de Picardie (Amiens Métropole)

François-Xavier André, responsable de pôle de la Bibliothèque d'Amiens Métropole

Partenaires académiques régionaux

Partenaires académiques nationaux

Justine Cardoletti

- Histoire Culturelle et Sociale de l'Art (HiCSA) – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

- Histoire de l'art

Anne Dobigny-Reverso

- Institut d'Histoire du Droit (IHD) – Université de Toulon

- Droit

Jérôme Laubner

- Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières (IRCL) – Université de Montpellier

- Littérature française

Nicolas Laurent-Bonne

- Marchés, Institutions, Libertés (MIL) – Université Paris-Est Créteil

- Droit

Partenaires académiques internationaux

Josef Fulka

- Institut de philosophie (Académie des sciences Tchèque) – Université de Prague (Charles University, République Tchèque)

- Philosophie

Cinthia Meli

- Université de Genève (University of Geneva, Suisse)

- Littérature française

-

Du au

-

Du au

2025

septembre 2025

août 2025